Berichte

| Die HyperKult_22 an der Leuphana Universitt in Lneburg

Oktober / November 2013

Leuphana Universitt Lneburg, Hyperkult 22

Es diskutieren Prof. Dr. Martin Warnke, Prof. Dr.

Rolf Gro§mann mit Michael Harenberg

Mit gesprochenen Twitter Tweets als knstlerische

Verdichtungen whrend der Konferenz von Hartmut Srgel.

Zum nachlesen auf Twitter: @HyperKult_XII

http://www.leuphana.de/institute/icam/forschung-projekte/hyperkult/hyperkult-22.html

Titelreihenfolge:

1_Hyperkult_Disk_1, Diskussion Block 1

2_TopoPhonieNr.3, Sabine Schfer, TopoPhonien Nr. 3

3_Hyperkult_Disk_2, Diskussion Block 2

4_Behrens_Heyduck, Plastic/Metal

5_Hyperkult_Disk_3, Diskussion Block 3

6_CodeCruncher_1, Gro§mann, Idensen, Stockhausen,

Harenberg,

7_Hyperkult_Disk_4, Diskussion Block 4

8_CodeCruncher_2, Gro§mann, Idensen, Stockhausen,

Harenberg,

9_Hyperkult_Disk_5, Diskussion Block 5

10_Fiedler/Harenberg, ãDas pythagorische KommaÒ,

11_Hyperkult_Disk_6, Diskussion Block 6

12_StillePost, h-peh ãshellout sessionÒ

zu 1:

HyperKult XXII

Computer als Medium

Standards, Normen, Protokolle

4.-6. Juli 2013

Centre for Digital Cultures

Medien- und Informationszentrum und

Institut fr Kultur und sthetik digitaler Medien

der

Leuphana Universitt Lneburg

veranstaltet von der

Gesellschaft fr Informatik e. V. (GI), FG

"Computer als Medium"

FB Informatik und Gesellschaft

Das Programm des Workshops

Es gibt nichts Langweiligeres unter der Sonne als

Normen und Standards. Protokolle sind etwas fr Royals und angehende Debtanten

des Wiener Opernballs.

Das Internet allerdings funktioniert in seiner

netzneutralen Fassung nur unter der drgen Observanz der Protokolle, die von

den pickligen Jnglingen der Netz-Pubertt noch ber RFC, Request for Comments,

auf dem schchternsten aller Wege zu Stande kamen. Es kam das Internet in die

Welt, als Triumph von TCP/IP, mit zwei mal "P" fr

"Protokoll". Das mochten die Konzernherrn aus Paris, New York, Bonn

nicht gern, mussten sich aber dennoch beugen. So viel zum vorlufigen Sieg der

Graswurzel-Idee des Internet in Form von Normen, Standards und Protokollen. Es

scheint allerdings unklar, ob die Proprietaritt nicht vielleicht doch die

Oberhand gewinnen knnte, und das ganze schne partizipative Internet wre

dahin.

Es wre dann nicht das erste Mal, dass Firmenmacht ber

Normen, Standards und Protokolle gesiegt htte, die in diesem Lichte nun wieder

als die Horte demokratischer Teilhabe und Ergebnisse eines herrschaftsfreien

Diskurses gelten knnten. Selbst beim Datenschutz kann man sich Dank gltiger

Rechtsnormen, einstmals heroisch erstritten, in geregelten europischen Datenhfen

sicherer fhlen als im "safe harbour" Californischer

Datenprozessierer, die die lngste Zeit und schon lange nicht mehr von Hippies

betrieben wurden.

Doch manche Standards sind auch unbestritten extrem

erfolgreich: MIDI, ISO/OSI, DIN und die Bohrung von Colts.

Welche Rolle spielen Standards, Normen und

Protokolle fr die Strukturbildung der Nchsten Gesellschaft? Sind Protokolle

nicht vielleicht doch ihre wichtigsten Medien, und der lange Marsch durch die

Institutionen msste heute durch die Normungskommissionen verlaufen? Welche

Bedeutung haben das W3C, welche die ICANN, die WIPO? Wo, bitteschn, scheint

denn eine neue Anarchie auf, die alle diese verkncherten Regularien,

wenigstens fr kurze Zeit, zum Teufel schickte?

----------------------------------------------------------------------------------------

zu 2:

Sabine Schfer, ãTopoPhonie Nr. 3Ò

Werktitel (Entstehungsjahr): TopoPhonie Nr. 3

(1996)

Dauer: 12 ́30 ́ ́

Anzahl der Kanle / Besetzung: 8 Kanle / 8

Lautsprecher

Gattung: begehbare Raumklanginstallation

Das Werk kann auch konzertant aufgefhrt werden.

Angaben zu den abgespeicherten Spuren /

Audio-Files:

Format: .aif / 16 bit / 44.1 kHz

Anzahl und Gruppierung der Spuren:

Spur 1 – 8: ãTopophonieNo3_01.aifÒ – ãTopophonieNo3_08.aif

Ò ¥ 8-gliedriger Lautsprecherkreis

Werkangaben und Kommentar

TopoPhonie Nr. 3 (1996)

8-kanalige Raumklangkomposition

fr einen begehbaren RaumklangKrper

Komposition, Produktion, Programmierung,

Rauminszenierung: Sabine Schfer Klangsteuerungstechnik: Sukandar Kartadinata

Auftragswerk des ãWarschauer HerbstÒ

Ausstellungspremiere: 1996 Museum Sztuki Warschau -

Centre for Contemporary Art im Rahmen des ãWarschauer HerbstÒ / 39.

Internationales Festival fr Zeitgenssische Musik Warschau

Werktext:

Die Raumklanginstallation TOPOPHONIE Nr.3 geht aus

dem Raumklangkunst-Projekt TOPOPHONIEN hervor. TOPOPHONIEN sind

computergesteuerte Raumklanginstallationen, bei denen die Lautsprecher im Raum

verteilt sind und eine Matrix bilden, eine Spur, ber die der Klang "in

den Raum gesetzt" bzw. "im Raum bewegt" wird. Neben Tonhhe,

Rhythmus und Klangfarbe tritt hier die rumliche Bewegung des Klangs als

vierter struktureller Parameter hinzu.

Das Raumklangkunst-Projekt ãTopoPhonienÒ von Sabine

Schfer / www.topophonien.de Archivierung der Werke am IMA des ZKM 2007

TopoPhonie Nr. 3 (1996)

Die Raumklanginstallation TOPOPHONIE Nr.3 geht aus

dem Raumklangkunst-Projekt TOPOPHONIEN hervor.

TOPOPHONIEN sind computergesteuerte

Raumklanginstallationen, bei denen die Lautsprecher im Raum verteilt sind und

eine Matrix bilden, eine Spur, ber die der Klang "in den Raum

gesetzt" bzw. "im Raum bewegt" wird. Neben Tonhhe,

Rhythmus und Klangfarbe tritt hier die rumliche

Bewegung des Klangs als vierter struk- tureller Parameter hinzu.

ber das kreisfrmig angeordnete, achtgliedrige

Lautsprecherensemble der TOPOPHONIE Nr.3 bewegen sich Klnge

unterschiedlichster Art. Die wiederkehrenden stringenten kreisfrmigen

Bewegungen wirken wie akustische Markierungen und evozieren Gefhle der

Umzingelung. Klang-Phantasmen bevlkern den Raum und laden ihn mit Qualitten auf.

Elektroakustischer Klang, Instrumentalklang, menschliche Stimmen und Gerusche

sind miteinander verwoben und lassen einen eigentmlichen Sprachcharakter

entstehen, der die Grenzen flie§end werden lsst und sich zwischen den

traditionellen Genres wie elektroakustische Musik, Hrspiel und Musique Concrte

ansiedelt.

----------------------------------------------------------------------------------------

zu 4

Nikolaus Heyduck, Marc Behrens

Plastic / Metal

ÈHyperKult 14Ç

AudioKult und Hypersound?

sthetik und Kultur digitaler

Audiomedien

veranstaltet von der

Fachgruppe ÈComputer als MediumÇ

im Fachbereich ÈInformatik und

GesellschaftÇ der Gesellschaft fr Informatik e.V

Universitt Lneburg

14.-16.7.2005

"Plastic

Metal" is a collaboration project by German sound artists Marc Behrens and

Nikolaus Heyduck.

Years

after they first met, Behrens and Heyduck realized that each of them

independently had been working on the same kind of material, such as plastic

bags, bubblewrap, chocolate, medicine, and toy packages.

Heyduck

had made several sound and video installations, Behrens had composed

"Scenes for Contraction" in 1999 (released on his solo CD

"Contraction").

Their

first duo performance with a joined pool of this type of material took place

inside one of Heyduck's installations in the year 2000. For the second

performance they used a box filled with plastic material and an integrated

handheld videocamera equipped with stereo microphones, thus "playing"

the plastic inside...

The

Metal piece was initiated when Heyduck helped to clean Behrens' cellar one day

in 2001. He found two steel drumsets that Behrens had built in 1991 and left to

oxidate in a remote angle.

The

artists decided to reactivate these instruments for another collaborative

project. An extensive recording session and successive digital processing

resulted in the basic material used for two performances in 2002 and 2004.

Both

pieces of this release are products of an evolutionary process - an interaction

of sound recordings and physical objects exposed to a live concert situation,

and further elaboration to create a concise composition in CD format.

Nikolaus

Heyduck is an artist working with audiovisual media since 1978. He studied art

in the 1980s and composition in the early 1990s.

Marc

Behrens is perhaps best classed as a "sound artist", working

internationally across performance, installation, and recorded media (audio and

video).

Wir

dokumentieren eine Aufnahme der Tage fr Neue Musik an der Akademie fr

Tonkunst Darmstadt am18.2.2004.

----------------------------------------------------------------------------------------

zu 6 / 8

CodeCruncher

Rolf Gro§mann, Heiko Idensen, Simon Stockhausen,

Michael Harenberg

CodeCruncher - Multimediaevent 1999

Zwischen Transformation und Kommunikation

Als Number Cruncher gedacht, ist der Computer lngst

zum Code Cruncher gewoden. Der Zahlenfresser, der whrend des 2. Weltkriegs

bereits Codes knackte, nmlich den Verschlsselungscode der deutschen

U-Bootflotte, war ursprnglich zustndig fr die Verarbeitung des techcode, fr

die Kalkulation mathematischer und technischer Zeichen. Auch heute scheint er

nichts anderes zu tun: ein brokratischer Verwalter des unter den multimedialen

Oberflchen floatenden digitalen Codes. Oberflchen, Interfaces und Programme

sind jedoch wie der Computer selbst sedimentierte kulturelle Artefakte. In

ihren konkreten Strukturen und Erscheinungsformen, vollgesogen mit dem cultcode

gesellschaftlich-kultureller Semantik transformieren die Automaten und ihre

Operatoren den kulturellen Code. Bevor die Bitstruktur an die Oberflche des

Apparats zu seinem (Be-)Diener und so zu Information und Bedeutung gelangt,

wird sie von den internen techcodes und cultcodes der Programme transformiert,

variiert, zerstckelt, de- und rekonstruiert.

Dieser Proze§ droht im an Effizienz,

Rationalisierung und Operationalisierung orientierten Diskurs um virtuelle

Lernumgebungen, Datenautobahnen und 'Informations'gesellschaft in den

Hintergrund zu treten. Dass die reine Vernunft der Industriegesellschaft ihren

dialektischen Counterpart mit Irrationalismus und mythischer Verklrung des

Rationalen und Rationellen selbst in sich trgt, ist seit dem brokratisch przisen

Versuch der 'Endlsung' und seit Theodor W. Adornos "Dialektik der Aufklrung"

nichts Neues. Soweit aufgeklrt scheint die Medienwelt vernetzter digitaler

Medien leicht handhabbar. Doch solange das Internet als channel eines personal

TV verkauft wird, solange das Potenzial dieser Medien durch alte Mediengewohnheiten

systematisch verkannt wird, bleiben die hellen und die "dunklen Seiten

ihrer Macht" (Luc Skywalker) jenseits der Wahrnehmbarkeit. Multimedia ist

mehr als das Abrufen informativer Medienschnipsel, reizvolles Homeshopping oder

attraktives computer-based training ... .

Die Performance CodeCruncher ist Experiment, knstlerisch-wissenschaftliches

Sensorium, eine McLuhansche Sonde in rational schwer zugngliches Gebiet. Das

digitale Medium âSchriftÔ liefert Medienmaterial. Digitale Maschinen verschalten

Sinnesebenen auf Programmbefehl. Also befehlen wir. Die "Eigenwelt der

Apparatewelt" (David Dunn) und die Intentionen der menschlichen Operatoren

verschrnken sich zu einer hybriden technokulturellen Einheit.

ÈDas Universum, das andere die Bibliothek nennen,

setzt sich aus einer undefinierten, womglich unendlichen Zahl ineinander

verschachtelter Bildschirme zusammen ...Ç

(Idensen/Krohn, Die imaginre Bibliothek)

Die sprachlichen Codes und Zeichensysteme erfahren

unter den Einwirkungen der Digitalmedien weitreichende Transformationsprozesse:

digital kodiert werden die sprachlichen Zeichen, die ihrerseits schon Trger

von Daten und Informationen, aber auch von poetischen Bildern, metaphorischen

Verdichtungen, Sprachspielen etc. sind, selbst zum ÕInhaltÕ einer fluiden, flchtigen,

abstrakten Re-Mediatisierung, die verschiedene kulturhistorische

Aufschreibesysteme durchluft: In den oralen Kulturen verlassen die Worte als

stimmlicher Hauch den sprechenden Mund, gerinnen dann in der Phase der

Handschrift zur verkrperlichten Schrift-Spur, luten dann als vollends

externalisierte Typen mit der Revolution des Buchdrucks die industrielle

Produktionsweise ein und zirkulieren jetzt in den vernetzten Digitalmedien

vollkommen losgelst von den Mndern, Hnden, menschlichen Sprechwerkzeugen und

Organen als Datenpakete zwischen Servern, Festplatten, Datenbanken,

Bildschirmen, Mailboxen ...

... befreit von materiellen Trgern (wie Stein,

Tafel, Papyrus) verkehren und zirkulieren die Worte im Dokuversum der

Netzwerkkultur nicht nur unabhngig von Sprechern und Autoren ('ohne

Absender'), sondern sogar adressatenlos im Netz - jenseits der klassischen

Trias von Sender-Code-Empfnger, dem Paradigma der Massenkommunikation.

Damit vermischen sich die reinen sprachlichen Codes

(wie sie etwa im ASCII-Code genormt sind) mit Programm-, Sub- und

Metakodierungen (etwa in Markup-Sprachen wie HTML, Perl- und

Java-Programmen...), die wiederum Textstrukturen, Anzeigeformate, aber auch

Querverbindungen, Zugriffs- und Eingriffweisen (etwa Eingabefelder )

generieren.

Der Umgang mit digitalen Texten geht somit ber die

klassische Lektre weit hinaus: Im Dokuversum intertextuell verbundener

Textfragmente und -Segmente wird eine von Literaten (wie Marcel Proust oder

Malarme) ertrumte und mittels poetischer Verfahren innerhalb literarischer

Fiktion simulierte 'aktive Rezeption' mglich, die seitens der

Literaturwissenschaft lediglich fr den Lese-Akt konstatiert worden ist

(Reader-Response, textuelle Leerstelle) oder in creative-writing-Kursen als

Einstieg in Schreibprozessen benutzt wird: In den Momenten des Durchquerens

vernetzter Datenbestnde vollziehen sich Prozesse eines hybriden

'Schreib-Lesens', in denen Operationen des Lese- und Schreibaktes

zusammenfallen.

Solche Mglichkeiten des unmittelbaren Agierens mit

und Eingreifens in Texte ndern die Rolle von AutorInnen und Lesern radikal:

die bergnge zwischen Lesen/Schreiben, Kodieren/Dekodieren werden flie§end und

die Momente der Selektion und der Navigation schreiben sich direkt als Pfade in

die vernetzten Datenbestnde rhizomatische offener Textstruktur ein.

'Schreib-Lesen 'im Internet arbeitet mit dem Zwischenraum der Texte, in den

sich Lesarten, Kommentare, Anmerkungen und Annotationen ebenso einschreiben

wie strukturelle und metatextuelle

Informationscodes (Text- und Verlinkungstrukturen, Zugriffsstatistiken,

Suchmaschinen-Zugriffe). Neue Paradigmen fr das Schreiben und Lesen in

hypermedialen Environments bilden sich erst langsam heraus: Navigieren,

Interagieren, Bild-Schirm-Denken, Chatten ...

Die Gestaltung und Verflssigung der

Schnittstellen/Interfaces digitaler (Hyper-) Texte ist der grundlegende Antrieb

fr die intertextuellen Sprachspiele der Performance CodeCruncher. Sie ist in

mehrdimensionaler Weise textbasiert. Das gilt besonders fr die Verwendung der

akustischen Elemente wie gesprochene Sprache, Sound und Musik. ãTextÒ in Form

von intertextuellen und intermedialen Elementen erscheint in der Performance

auf verschiedenen Ebenen. In CodeCruncher verwendete intertextuelle Elemente knnen

nach semantischen, in bezug auf Sprache und Kommunikation akustischen sowie

(musikalisch-) grammatischen Kriterien unterschieden werden. Transformiert man

alle diese Elemente in neutrale und universell manipulierbare digitale Codes, knnen

sie beliebig bearbeitet, ineinander berfhrt und interaktiv verkoppelt werden.

Es entsteht eine fraktalartige Netzstruktur in Form einer ãHypermedialittÒ im

engeren Sinne, in der jedes Element mit jedem anderen vielfach verbunden, durch

ein anderes ausgelst und/oder dieses steuernd begleitend in Erscheinung treten

kann.

Die Performance selbst kann so als eine Art ãInterfaceÒ

zu dieser Hypermedialitt betrachtet werden, indem die drei ausfhrenden

Akteure interagierend einzelne Elemente herausgreifen und sicht- und hrbar zum

Mittelpunkt des sich ausspinnenden Netzes werden lassen. Die materiellen

Werkzeuge und somit die Instrumente dieses Interfaces sind verschiedene

Computersysteme, welche als Universalmaschinen die digitalen Codes in diesen

Netzen manipulieren. Die Computersysteme werden in der Performance ihrerseits

zu bespielbaren ãHyperinstrumentenÒ, die Bilder, Klnge, Sprache und

Animationen als Ausgangsmaterialien (so wie die Tne eines Klaviers) bereit

stellen und transformieren. Dazu kommen von den ausfhrenden Knstlern live

gesprochene und gespielte Sequenzen, die einerseits in realtime in das

hypermediale Netz eingespeist werden, andererseits auf einer Metaebene bereits

vorhandene Elemente steuern, manipulieren und transformieren. Durch dieses vieldimensionale

knstlerische Spiel mit und in Strukturen, wird der 'harte' digitale Code zum

weichen und flexiblen Medium im Sinne einer wetware - zum 'gecrunchten'

Material.

Im so gecrunchten Code ist ein Bild oder ein Klang

mehr als in seiner bisherigen traditionellen kulturellen Bedeutung/Umgebung.

Bilder und Klnge werden zum flssigen Mediengestalten in virtuellen Rumen,

ausschlie§lich einer ebenso virtuellen Phantasie-Physik gehorchend, sie bewegen

sich durch verschiedene Aggregatszustnde, ihr mediales Erscheinungsbild

entsprechend permanent verndernd.

Das (Schrift-)Bild eines Textes wird zum

abgetasteten Code von gepixelten Schwarz-Wei§-Sequenzen, welche wiederum von

einem algorithmischen Audio-Composer in Klnge umgesetzt, diese abermals

abgetastet in Metainformationen einer Midi-Sequenz, einen synthetischen

Sprachsynthesizer steuern knnten. Das Ganze geht auch andersherum. Oder

ausgehend von einem gesprochenen Wort bis hin zur Graphik, deren digitale

Animation ber die Analyse eines Soundsamples gesteuert wird. Bilder werden zu

Klngen, Klnge zu Steuerinformationen, Steuerinformationen mittels

Sprachsynthesizer zu gesprochener Sprache und diese etwa ber die Steuerung der

Variablen einer fraktalen Gleichung wiederum zu komplexen Grafikanimationen.

Im stndigen Flu§ dieser Transformationsprozesse

bedarf es der menschlichen Intelligenz und knstlerischen Imagination, um die

hier technisch beschriebenen Ablufe, die ja sowohl jedes fr sich als auch in

ihrer erklingenden Gesamtheit immer ebenso Trger von Bedeutung sind, so zu

gestalten und miteinander in Beziehung zu setzen, da§ nicht technische

Verfahren vorgefhrt, sondern knstlerische Formen gestaltet werden. Dabei

kommt auch hier der Kommunikation der Akteure whrend der Performance, dem miteinander

Spielen im Rahmen einer ausgearbeiteten Partitur (wie etwa bei einem

Streich-Trio), das weitgehend ber das fragile Verhltnis von Reaktion und

Improvisation stattfindet, eine zentrale Bedeutung zu.

Ebenso zentral ist das Verhltnis der einzelnen visuell

und akustisch gespielten Elemente im Rahmen des Gesamtablaufs und damit natrlich

auch deren Vorauswahl und Aufbereitung. Ein Sprachsample, welches etwa zur

Steuerung von Grafiken genutzt wird, trgt nach wie vor seinen eigenen

semantischen Charakter. Es kann im Rahmen der Performance sowohl als ãKlangÒ

wie auch als ãInformationÒ gehrt werden. Das Changieren zwischen diesen Ebenen

- sowohl von den Performern als auch von den Rezipienten - schafft ein

besonderes Spannungsverhltnis und l§t die ansonsten rein technischen Vorgnge

(wie bei einem guten Pianisten auch) zum Gegenstand sthetischen Erlebens

werden. Gleichzeitig vermittelt CodeCruncher damit auch eine Ahnung, welches knstlerische

Material in den kleinen Rechenkisten schlummert, wenn sie entsprechend

eingestzt und inmal sinnlich-utopisch anstatt rein rational auf ihre Mglichkeiten

hin befragt werden. Die technische Seite des in CodeCruncher verwendeten

Instrumentariums macht - im Falle des Gelingens - nicht die Knstler zu

Technikern, sondern die Technik - im Sinne Adornos - zu ãkunstfhigem MaterialÒ.

----------------------------------------------------------------------------------------

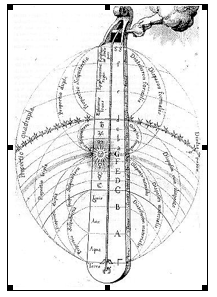

zu 10

Michael Harenberg & Frank Fiedler

DAS PYTHAGORISCHE KOMMA

konzertante Installation

fr Monochord und Echtzeit-Prozession

Bezogen auf den Ton c wird das Intervall zu His als "pythagorisches

Komma" bezeichnet, ein Frequenzverhltnis von 80/81 oder 1 : 1,01250, das

sich rechnerisch aus der Aufeinanderfolge von 12 Quintschritten ergibt - whrend

bei heutiger Wohltemperierung der Gang durch den Quintenzirkel wieder beim

Ausgangspunkt ankommt.

Pythagoras freute sich, als er an einer Saite (=

mono chorda) zupfend feststellte, da§ die Unterteilung der Saite im "schnen",

das hei§t ganzzahligen Verhltnis auch zum "schnen" Ton fhrte, der

harmonisch eingebunden war in den ganzen Kosmos, in dem diese ganzen Zahlen

alles beherrschen. Die Stellen hinterm Komma regten ihn nicht auf: Der Ton His

kam in der antiken griechischen Musik nicht vor.

Das "pythagorische Komma" bezeichnet die

Lcke, wo der Kreis sich nicht schlie§t, das tragikomische Ende einer

Denkbewegung. Ohne diese wre die Lcke eine Stelle wie jede andre, es gbe nur

Lcken, durch die an allen Ecken und Enden die Mglichkeiten einstrmen wrden,

an die man nicht gedacht hatte bei dem Versuch, einen Kreis zu schlie§en.

Das Monochord heute ist ein 16 - bzw. 30-saitiges

Instrument, wiederholt also den einen Ton, was wiederum auch nie gelingt,

weswegen berhaupt dieser wundersame Obertonreichtum zur Erscheinung kommt, den

Pythagoras auch errechnete, und dessen Unendlichkeit ihm zum Gottesbeweis

wurde. Durch die Live-Elektronik wird dieser Klang zustzlich moduliert und in

den Raum transponiert.

In der konzertanten Installation mit live

electronics spielt das Monochord

selbst die Rolle der "Lcke im System", durch die unvorhergesehne

Ereignisse dieses hybride Instrument aus Holz, Draht und Prozessoren zu immer

neuen Metamorphosen zwingen.

(Das hier gespielte Monochord wurde unter Anleitung

von Bernhard Deutz, Berlin gebaut).

----------------------------------------------------------------------------------------

zu 12:

ãStille PostÒ

2 CD Verffentlichungen des Kompetenzzentrums sthetische

Strategien in Multimedia und digitalen Netzenâ Schwerpunkt Audio an der

Universitt Lneburg 1999 und 2002 unter der Leitung von Dr. Rolf Gro§mann,

Michael Harenberg M.A. und Dr. Martin Warnke.

Wir dokumentieren den Titel ãshellout sessionÒ von

h-peh auf der CD ãStille Post IIÒ.

Die Idee von ãStille PostÒ war eine Remix-Folge

eines vorgegebenen Titels. Der erste Remix wird zum Ausgangsmaterial fr den

nachfolgenden. Die so entstandenen 11 Remixversionen pro CD-Projekt der

Studierenden des ãKompetenzzentrums sthetische StrategienÒ, lassen sich also

auch als eine voranschreitende Remix-Reihe hren, in der das vorhandene

Material fortschreitenden De- und Rekonfigurierungsprozessen unterworfen ist.

Rolf Gro§mann und Michael Harenberg sind mit eigenen Remix-Versionen vertreten.

http://audio.uni-lueneburg.de/lehre-workshops.php#

Stille Post 2

CD-Releaseparty

28.11.2002

"Stille

Post II" versucht spielend zu beleuchten, wie ein Stck im Laufe

verschiedener Remixe immer weiter mutiert und morphiert und schlie§lich ganz

woanders ankommt.

Und

das geht so: Die Teilnehmer remixen sich gegenseitig. Am Anfang steht ein

Ausgangsstck. Der Zweite remixt das Stck des Ersten. Der Dritte remixt das Stck

des zweiten, aber, wie der Name schon suggeriert, NUR in Kenntnis des zweiten

Stcks. Der Vierte remixt das Stck des Dritten ohne die Nummer eins und zwei

zu kennen...usw.

12

Stationen, 12 Wochen, jede Woche entsteht ein weiteres Stck eines weiteren

Produzenten, das dessen ganz individuelle Auffassung eines Remixes

widerspiegelt. Zum Schluss dann eine Listening-Session der besonderen Art: Die

Prsentation eines kompletten Albums, von dem jeder bisher nur zwei Stcke

kennt (nmlich sein eigenes und das des Vormischers). Welche Sounds sind die

hartnckigsten, welche Hooks die langlebigsten, wer nimmt sich welche

Freiheiten raus, welche Stcke prgen die Kette? Entscheidet selbst.

1.

Lawrence - Doxy 100

lawrence

und die alltglichen gefhlsduseleien seiner gerte: verliebt in die tollen grm

tools und das spektral delay und schon fhlt sich der sampler so alleine

gelassen...

[Lawrence

ist Peter Kersten]

2.

Lotto - Paradoxy

Doxy

100 wirkt nicht sedativ. Ist das zu laut geflstert, wenn ich hier sage, dass

Track No1 der Stillen Post2 Spass macht, vor allem die BD am Anfang? Schnen

Dank an Pete fr Flche, Klix, Bass und Melodie. Da muss nichts hinzugefgt

werden, jeder Sound aus "Paradoxy" stammt aus Deiner Feder, nur wo er

steht und mit welchem Pitch, bestimmt meine Maus. Nils, hier jetzt mein Stck,

viel Spass zwo drei vier.

[Lotto

ist Andreas

Otto]

3.

Grabuk - Taxi for Fertile Valleys

Auch

bei meinem Beitrag bleibt die "ich-nehm-alles-aus-der-basis"

Basteltechnik erhalten. Es glockt und flcht wie grabuk halt. Und da 'para' bei

google 'it stop«s' heisst, hlt mein Taxi in den Tlern von Vegas.

[Grabuk

ist Nils

Dittbrenner]

4.

Floating Point - Fertile Ralleys

schmatz,

klick, zergel + ein paar klassische zutaten und schon wted der track vor sich

hin. cultural studies halt, schwerpunkt metronomics.

[Floating

Point ist Rolf Grossmann]

5.

Dr. Markuse - March of the Fertilizers

"Kick,

Punch, it's all in the vibes."

Ein

harmonikoistischer Beitrag zur Beibehaltung der Trackwtung. Cultural Studies

halt, Schwerpunkt: Erlebniswelt Klubkultur.

[Dr.

Markuse ist Markus Engel]

6.

Cromford - En arrire dans le puits de purin

Dr.

Markuse hat den Minimalismus entfhrt. Als Finte muss schnell ein neuer

bereitgestellt werden, um ihn in die Falle zu locken und dingfest zu machen.

[Cromford

ist Timo

Meisel]

7. Sy

Toys - Methane

Flo

schleust durch die Hintertr ein Paar cheesy Melodien ins Studio. Um nicht so

sehr aufzufallen wird das ganze dann mit nettem Geklicker garniert.

[Sy

Toys ist Florian Wendtland]

8.

Atomkunst - Geister, die ich riech

Wir

haben uns an der Jauchegrube rumgetrieben. Verwesung und Fulnis sind nur ein

kleiner Schritt im Kreislauf des Werden und Vergehens. Erdiges Blubbern und

dann noch was gasfrmiges. Atomkunst proudly presents: Geister, die ich riech -

Prayer for the SCSI-Bus Remix.

[Atomkunst

sind Andreas Runte und Sabine Gottfried]

9.

Offbeat Junkies - Ghost Eating Shell

Ein

bisschen phertilizer zum com.post, schon freun sich die hobbygrtner ber das

eigene homegrown - smells like a mean spirit.

[Offbeat

Junkies sind Harm Bremer und Pascal Dreckmann]

10.

H-Peh - Shell-Out Session

Dr.

Dre, Ice T und Ice Cube sagen, wie es luft..sit back and relax !

[H-Peh

ist Hans-Philipp Graf]

11.

Monsieur Noir - Puschelmuschel Motherfucker

le

monsieur liefert mit "puschelmuschel motherfucker" einen der

pointiertesten Beitrge zur aktuellen Gewaltdiskussion und ruft der Nation zu:

Wenn schon schiessen, dann bitte Tore! ...vielleicht macht er aber auch diesmal

einfach nur dufte Tanzmusik...

[Monsieur

Noir ist Oliver Schwarz]

12.

Carl Globus - Pousseur, Pornking

Monsieur

Noir hat seine Klaenge ja kraeftig eingespannt. Alle waren ein bisschen muede.

Also hab ich ihnen ein Holzgitarrenbett gebaut und sie gro§flaechig zugedeckt.

Dort liegen sie jetzt und erzaehlen sich vorm Einschlafen von vergangenen

Taten.

[Carl

Globus ist Tobias Ruderer]

Stille

Post I

Wer

wissen mchte, welchen verwinkelten Verlauf die erste erste Remixkette aus dem

Jahr 2000 genommen hat, kann sie sich hier anhren.

Stille

Post I als Stream und zum Runterladen

Credits:

Idee,

Konzept, Projektleitung und Koordination: Heiko H. Gogolin

Umsetzung

fr glizz.net: Timo Meisel

©2002

sthetische Strategien in Multimedia und Digitalen Netzen (Schwerpunkt Audio)

in Kooperation mit glizz.net

http://www.audio.uni-lueneburg.de/